Fei Fang (Harvard University) eröffnete die Talk Session 4 („Computational Sustainability“) beim AAAI Spring Symposium „AI for Social Good“ auf interaktive Weise, indem sie viele Fragen stellte und Antworten aus dem Auditorium einholte. Jennifer Sleeman begann die Vortragsreihe mit „Machine Learning the Temporal Evolution of Climate Change Assessment Research Using Dynamic Topic Models and Cross-Domain Divergence Maps“ (Paper zusammen mit Milton Halem, Tim Finin und Mark Cane). Einen Bezug zur Tierwelt schuf wiederum Jason Parham (Paper „Animal Population Censusing at Scale with Citizen Science and Photographic Identification“ mit Jonathan Crall, Charles Stewart u.a.). Er stellte invasive (etwa über Chips) und passive Verfahren (etwa über Kameras, auch von Bürgern und Touristen) der Tierzählung gegenüber. Zhiyu Wan präsentierte „Game Theory Can Expand Access to Genomic Data While Promoting Privacy“ (Co-Autoren sind Yevgeniy Vorobeychik, Weiyi Xia u.a.). Er ging u.a. auf das Risiko für die Privacy ein. Sara Marie Mc Carthy trug zum Projekt „PAWS-LITE: Extending the Deployment of Game Theoretic Applications for Environmental Crime Prevention“ vor, an dem neben ihr noch Milind Tambe und Chris Hallam beteiligt sind. PAWS wird in Uganda und Malaysia gegen Wilderei eingesetzt; es ist erfolgreich, aber sehr aufwendig. PAWS-LITE ist eine „light-weight Game Theoretic Application“. Neetu Pathak schloss den Vormittag mit „Understanding Social Media’s Take on Climate Change through Large-Scale Analysis of Targeted Opinions and Emotions“ (Co-Autoren Michael Henry und Svitlana Volkova) ab. User wurden nach persönlichen und nichtpersönlichen unterschieden, zudem nach Geschlecht, Alter etc. klassifiziert.

AI for Social Good V

Am 28. März 2017 begann um 9.00 Uhr der zweite Tag des AAAI Spring Symposium „AI for Social Good“. Den Session Chair für die Talk Session 3 („Urban Planning“) hatte Virginia Dignum (Delft University of Technology) inne. Sie führte in das Thema ein und postulierte: „Artefacts have politics“. Sie erwähnte Anliegen der Maschinenethik und unterschiedliche Modelle der normativen Ethik, die man auf autonome Systeme anwenden kann. „Smart-City Planning with Constrained Crowd Judgment Analysis“ war der Titel des ersten Vortrags von Sujoy Chatterjee (Paper mit Anirban Mukhopadhyay und Malay Bhattacharyya). Syed Ali Asad Rizvi (Paper mit Elmarie van Heerden, Arnold Salas u.a.) trug zu „Identifying Sources of Discrimination Risk in the Life Cycle of Machine Intelligence Applications under New European Union Regulations“ vor. Er erwähnte einen „discrimination bias“ und fragte danach, wie man diesem begegnen kann. Daniela Rosu präsentierte das Paper „Knowledge-based Provisioning of Goods and Services: Towards a Virtual Social Needs Marketplace“, das zusammen mit Dionne M. Aleman, Christopher Beck u.a. erstellt wurde. Ausgangspunkt war, dass immer mehr Menschen Produkte und Dienstleistungen benötigen, die sie sich nicht leisten können. Es geht nun darum, diese in effizienter Weise von der Anbieter- zur Nachfragerseite zu bringen. Amin Ghafouri (Paper mit Aron Laszka, Abhishek Dubey und Xenofon Koutsoukos) referierte zu „Optimal Detection of Faulty Traffic Sensors Used in Route Planning“, Karen Judd Smith – den Fokus wieder stark erweiternd – zu „The AI Community and the United Nations: A Missing Global Conversation“.

AI for Social Good I

Am 27. März 2017 begann um 9.00 Uhr das AAAI Spring Symposium „AI for Social Good“. Eingeführt wurde von Amulya Yadav (University of Southern California, CA, USA) und Fei Fang (Harvard University). Die ersten beiden Keynotes hielten Carla Gomes (Cornell University) und Henry Kautz (University of Rochester) zum Thema „AI for Sustainability and Public Health“. Ihre gemeinsame These lautete: „Two real, immediate existential threats facing humanity are, first, the exhaustion of the earth’s physical and biological resources, and second, global contagion. AI will play a major role fighting both threats.“ (Website AISOC) Carla Gomes ging aus vom Begriff „computational sustainability“ – es handele sich um ein neues interdisziplinäres Forschungsfeld, das darauf abziele, „computational methods for sustainable development“ zu entwickeln. Ihr Anliegen ist es u.a., den Lebensraum von Bären und Vögeln zu schützen. Der Vortrag von Henry Kautz trug den Titel „Mining Social Media to Improve Public Health“. Die Benutzer sozialer Medien seien ein „organic sensor network“. Ein Projekt, das vorgestellt wurde, war Twitterflu. Ein anderes richtete sich gegen „foodborne illness“ und trug den Namen nEmesis. Bei diesem werden ebenfalls Tweets ausgewertet, wie auch bei GeoDrink, wo das Trinkverhalten von Benutzern analysiert wird.

Das Auto der Zukunft

„Experten sind sich einig. Das Auto der Zukunft wird elektrisch und selbstfahrend sein. Aber zuvor müssen noch wichtige ethische Fragen geklärt werden. Wie soll das Auto entscheiden, wenn ein Unfall mit Personenschaden nicht vermeidbar ist? Hierzu tagt eine vom Bundesverkehrsminister eingesetzte Ethikkommission.“ So heißt es auf der Website der sogenannten Industriewoche 2017. Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau des Landes Baden-Württemberg, meint in ihrem Grußwort: „Mit der Industriewoche 2017 wollen wir zeigen: Industrie berührt jeden von uns und sie ist vielfältig.“ (Website der Industriewoche 2017) Dr. Thomas Meyer, Geschäftsführer des KIT-Zentrums für Mobilitätssysteme, diskutiert mit Prof. Dr. Oliver Bendel, Hochschule für Wirtschaft der Fachhochschule Nordwestschweiz. Die Moderation übernimmt Prof. Dr. Kurt Möser vom KIT. Die Veranstaltung findet am 20. Juni 2017 im Auditorium des TECHNOSEUM statt. „Das TECHNOSEUM ist eines der großen Technikmuseen in Deutschland. Die Ausstellung zeigt 200 Jahre Technik- und Sozialgeschichte. Sie steht mit ihren Experimentierstationen zu Naturwissenschaft und Technik für experimentelles Begreifen mit Spaß und Staunen.“ (Website TECHNOSEUM) Weitere Informationen über www.industriewoche-bw.de und www.technoseum.de.

Abb.: Diese Isetta steht im TECHNOSEUM (Foto: TECHNOSEUM)

science+fiction in Basel

„science+fiction ist das Festival der Wissenschaft in Basel. Vom 5. bis 7. Mai beleuchtet es die Schnittstellen zwischen Menschen und Maschinen. Wo prägt uns die Künstliche Intelligenz schon heute? Wie gehen wir als Gesellschaft mit den vielen Chancen und Risiken um?“ Mit diesen Worten wird die Veranstaltung von 2017 auf der Website angekündigt. „Wissenschaftlerinnen und Entwickler, Philosophen und Kunstschaffende diskutieren mit dem Publikum über diese brennenden Fragen.“ (Website science+fiction) Prof. Dr. Oliver Bendel stellt zum einen seinen LÜGENBOT vor, ein Beispiel für eine Münchhausen-Maschine, und diskutiert zum anderen bei dem Panel „Maschinen und das Gesetz“ mit. „Selbstfahrende Autos, Pflegeroboter und autonom agierende Drohnen“ – die Errungenschaften der Forschung seien verheißungs- und verhängnisvoll zugleich. „Sie stellen uns auch vor neue juristische und ethische Fragen. Wer haftet, wenn eine Maschine eine Straftat begeht? Sind Roboter moralische Geschöpfe? Müssen neue Gesetze für Künstliche Intelligenzen geschaffen werden? Wer entscheidet, ob eine Maschine ein rechtliches Subjekt ist?“ (Website science+fiction) Weitere Informationen über scienceandfiction.ch.

Abb.: science+fiction findet auch im Jahre 2017 statt

Der RA 660 in Zürich

Im Zürcher Hauptbahnhof werden von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) testweise autonome Putzroboter eingesetzt, die aussehen wie dicke, rote Gasflaschen. Der RA 660 Navi von Cleanfix ist laut Tages-Anzeiger einen Meter hoch und einen Meter breit. Der Anbieter schreibt auf seiner Website: „Ausgestattet mit einem einzigartigen patentierten Navigationssystem, drei Reinigungsbürsten (oder Pads) und einer Saugeinheit schrubbt und saugt der RA 660 Navi selbständig und höchst effizient, wann immer Sie wollen.“ Bei den SBB soll der RA 660 Navi nicht für einen Stellenabbau sorgen: „Sei der Roboter an der Arbeit, hätten die Reinigungsmitarbeiter Zeit für andere Aufgaben wie zum Beispiel das Reinigen von Glasfronten, Saubermachen von Sitzbänken und die Schmutzbeseitigung bei Treppenaufgängen … Insgesamt könne die Reinigungszeit so besser genutzt werden, weil der SBB-Mitarbeiter in dieser Zeit andere Arbeiten machen könne, während der Roboter am Werk ist.“ (Tages-Anzeiger, 13. März 2017) Putzroboter dieser Art sind, wie Paketroboter, nicht ungefährliche Stolperfallen. Allerdings werden sie im Zürcher Hauptbahnhof stets von einem Mitarbeiter begleitet, was aus Sicherheitsgründen sinnvoll scheint, zugleich aber die Verbesserungs- und Einsparpotenziale in Frage stellt.

Abb.: So ähnlich sieht der RA 600 Navi aus

Olli in Zug

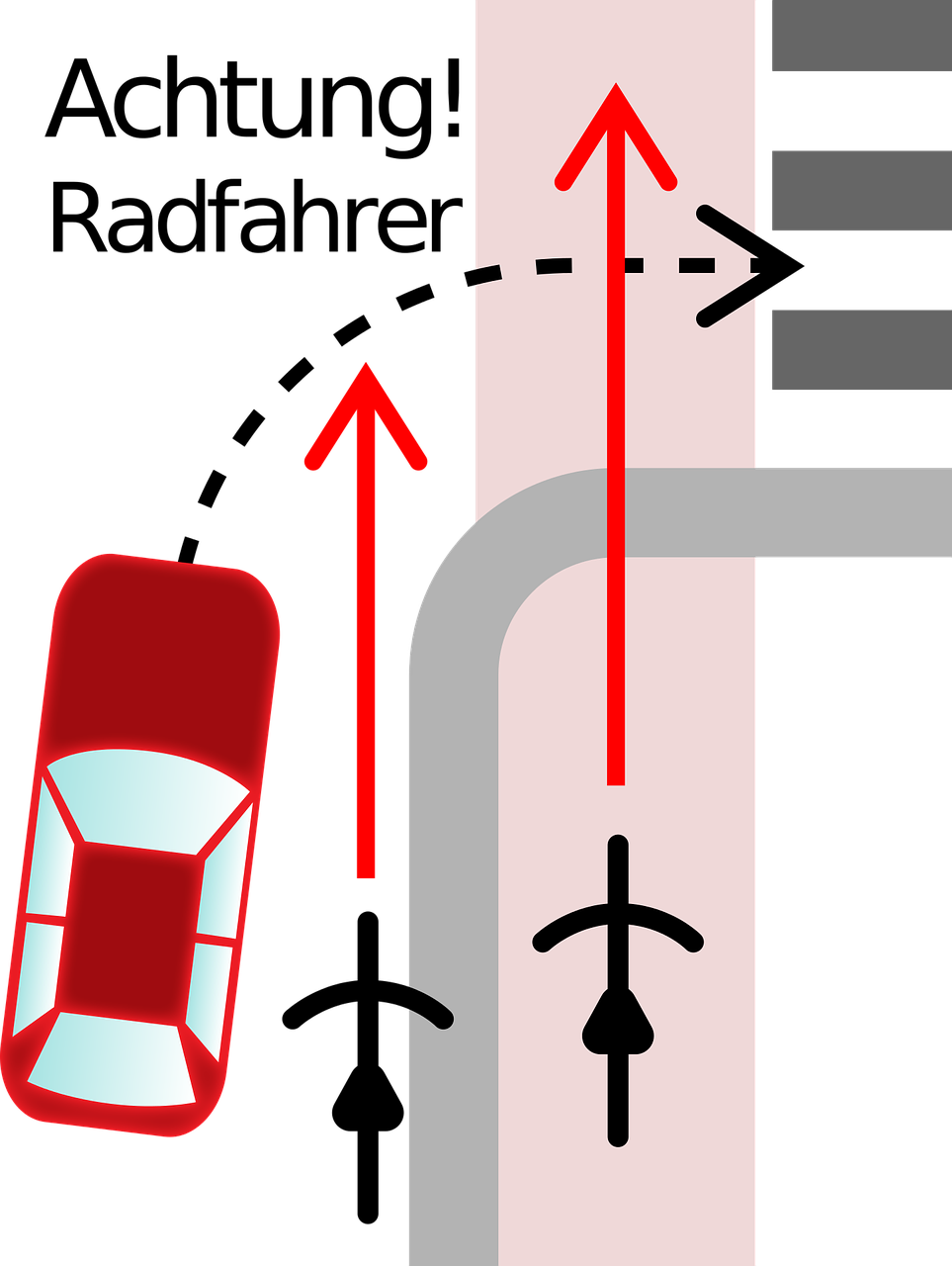

Bereits 2016 sorgte Olli für Schlagzeilen. Local Motors und IBM hatten ein autonomes Shuttle präsentiert, das an das autonome Shuttle der PostAuto AG erinnert, das in Sitten im Wallis verkehrt. Anders als dieses kann Olli aber nicht nur denken, sondern auch sprechen, beides auf hohem Niveau und mit Hilfe von IBM Watson. Nun verkehren zwei Ollis, wohl ohne Stimme, für die Schweizerische Bundesbahnen (SBB) in Zug. „In einer ersten Projektphase fahren die beiden Shuttles mit definierten Zwischenhalten, sie werden in den Fahrplan eingebunden. Danach sollen die Kunden innerhalb eines begrenzten Gebiets – quasi auf Abruf – beliebig ein- und aussteigen können. Diese zweite Phase soll im Jahr 2018 starten.“ (Tages-Anzeiger, 7. März 2017) Das Halten an Haltestellen beherrschen die Shuttles von PostAuto schon seit längerer Zeit. Wie diese ist Olli mit Kameras und Lidar ausgestattet, verfügt aber zusätzlich über Radar. Man darf gespannt sein, wie er in der Stadt zurechtkommt. Im Mischbetrieb mit Fußgängern, Fahrradfahrern und normalen Autos muss man bestimmte Tricks anwenden wie die radikale Geschwindigkeitsreduktion und das Nutzen von Spezialspuren. Schwierig bleibt das Abbiegen, das Links- noch mehr als das Rechtsabbiegen. Zu Unfällen muss es in solchen Konstellationen fast zwangsläufig kommen. Ein Interview mit dem Projektleiter ist über die Website des Unternehmen zu finden.

Abb.: Für Olli ist das Abbiegen eine Herausforderung

Autonome Autos in Recht und Moral

Der Artikel „Autonome Autos in Recht und Moral“ im VDI-Jubiläumsheft „Technik in Bayern“ beginnt mit folgenden Worten: „Das autonome Fahren beschwingt und beflügelt die einen, als würde man damit den Boden verlassen können, und empört die anderen. Es entstehen Eutopien und Dystopien. Es werden Behauptungen aufgestellt, die entweder eine gewisse Plausibilität haben oder von der Realität weit entfernt sind.“ Oliver Bendel nimmt Stellung zu Behauptungen aus Wirtschaft und Politik, etwa dazu, dass man mit hoch- und vollautomatisiertem Fahren und autonomen Autos die Zahl der Verkehrsopfer verringern kann. Nach seiner Meinung trifft dies für Autobahnen durchaus zu; in Städten könnte sie sich aber auch erhöhen. Zum einen gibt es dort zahllose bewegte und unbewegte Objekte, die das Auto erkennen und beurteilen muss. Beim Priorisieren hat es Mühe, anders als erwachsene Menschen. Zum anderen ist Fahren in Städten immer auch Kommunizieren. Ein Blickkontakt, eine Handbewegung, und schon ist den Verkehrsteilnehmern klar, was die anderen wollen. Das Auto tut sich diesbezüglich schwer, und bisher hat es kaum Möglichkeiten, mit den Fußgängern und Fahrradfahrern zu kommunizieren. Natürlich gibt es Tricks, um auch den automatisierten Verkehr in der Stadt sicherer zu gestalten. Man reduziert die Geschwindigkeit stark, man schafft separate Spuren. Man baut die Stadt um, so wie man sie schon einmal umgebaut hat. Die Frage ist nur, ob man das will. Der Beitrag ist Anfang 2017 erschienen und kann mit freundlicher Genehmigung des Verlags hier heruntergeladen werden.

Abb.: Dieses Auto hat das Recht auf seiner Seite

Eine Fahrt mit dem SmartShuttle

PostAuto gehört beim hochautomatisierten Fahren zu den führenden Unternehmen auf der Welt. Der technische Leiter Ramon Mueller gewährte Prof. Dr. Bendel von der FHNW und einer kleinen Gruppe von Studierenden einen tiefen Einblick in den Betrieb des SmartShuttle. Man verfolgt eher einen Google- als einen Tesla-Ansatz. Die Strecken werden mit Hilfe von Lidar und Lidarkarten abgefahren. Auch über Kameras verfügt das SmartShuttle. Auf einer neuen, kleinen Teststrecke in Bern wurden die Gäste auf den virtuellen Schienen von Haltestelle zu Haltestelle kutschiert. Bei Personen auf der Fahrbahn wurde in ca. zwei Metern Abstand gehalten. Auch bei plötzlich auftauchenden Hindernissen konnte rechtzeitig gebremst werden. Im Fahrzeug befinden sich Schalter für Notbremsungen, die von allen Passagieren gedrückt werden können. Im Pilotbetrieb in Sion im Wallis ist bei jeder Fahrt ein Begleiter zugegen. Laut einer Umfrage würden die meisten Menschen aber auch ohne ihn mitfahren. Das Shuttle navigiert in Sion an einer Stelle durch eine enge Gasse, die ein Fahrer kaum bewältigen könnte. Im Mischbetrieb mit Fußgängern und Fahrradfahrern fährt es durchschnittlich nur noch 5,7 km/h schnell. Schneeflocken werden mit Hilfe von speziellen Algorithmen „entfernt“. Nach zwei Stunden war die exklusive Vorführung in Bern vorbei, mit der die PostAuto AG ihren Willen zur Bürgernähe und zum Dialog mit der Wissenschaft demonstrierte.

Abb.: Auch eine Fahrt mit einem alten Bus ist aufregend

IBM Watson trägt ein Haiku vor

Dass Roboter auch Gedichte vortragen können, zeigt ein Projekt von Oliver Bendel, das im November 2016 gestartet ist. Benutzt wurde für den zweiten Versuch am 3. März 2017 erneut die Text-to-speech-Engine von IBM Watson. Diese kann man im Prinzip für Vorlesesysteme, für Chatbots oder für Serviceroboter verwenden. Oliver Bendel passte das eigens für das Projekt verfasste „robot haiku“ mit Hilfe von Voice Transformation SSML an. Es wurden Pausen am Anfang eingebaut, damit der Titel und die Metainformationen (Autor, System, Stimme, Datum) nicht zu schnell nacheinander erklingen, zudem Pausen zwischen den Zeilen. Der Befehl <voice-transformation type=“Custom“ glottal_tension=“-80%“> bewirkt einen weichen Vortrag des Kurzgedichts. Dieses kann hier im Format .ogg heruntergeladen und beispielsweise im VLC Media Player angehört werden (Link nicht mehr gültig). Auch auf dem Handy kann man es speichern – insofern ist das Projekt eine Weiterführung der Handyhaikus, die es seit 2010 gibt.

Abb.: Auch die goldenen Jungfrauen von Hephaistos kommen vor

Die Zukunft der Lust

Auf SWR2 wird am 8. März 2017 ab 17.05 Uhr zum Thema „Dildo-App und Sexroboter – Die Zukunft der Lust“ diskutiert. Aus der Ankündigung des Senders: „Es gibt Menschen, die leben ihre Sexualität nicht im Bett aus, sondern vor der Webcam. Wer will, kann heute per Smartphone-App das Sexspielzeug des Partners aus der Ferne steuern. Und mit der Virtual-Reality-Brille wird der Porno-Zuschauer zum Teilnehmer. Der nächste Schritt: Liebesroboter, ausgestattet mit künstlicher Intelligenz, die aussehen wie Menschen, sich so anfühlen und jeden Wunsch ihres Besitzers erfüllen. Was aber passiert mit der Lust, wenn sie ganz ohne den Körper des anderen auskommt? Wie verändert sich unser Begehren, wenn die virtuelle Realität immer schon die passende Befriedigung bereit hält? Und wie wirkt sich das Sexleben im Virtuellen auf zwischenmenschliche Beziehungen aus, wenn das digitale Date stets verspricht, eines ohne Nachteile und Nebenwirkungen zu sein?“ (Ankündigung SWR2) Zu Gast im Forum sind Prof. em. Dr. Martin Dannecker, Sexualforscher und -therapeut, Prof. Dr. Oliver Bendel, Wirtschaftsinformatiker und Informations- und Maschinenethiker, und Dr. Corinna Rückert, Kulturwissenschaftlerin und Autorin. Es moderiert Lukas Meyer-Blankenburg.

Abb.: Die Zukunft der Lust

LADYBIRD-Projekt startet

An der Hochschule für Wirtschaft FHNW startet im März 2017 das LADYBIRD-Projekt. Die Idee des tierfreundlichen Staubsaugerroboters kommt seit 2013 in verschiedenen Publikationen von Oliver Bendel vor. In der Online-Zeitschrift inside-it.ch heißt es, Serviceroboter wie Haushalts- und Gartenroboter „sind in zahlreichen Ausführungen erhältlich und erleben einen wahren Boom“. Und weiter: „Ein gewöhnlicher Saugroboter verschlingt das, was vor ihm und unter ihm ist. Dazu gehören nicht nur Staubflocken und Kekskrümel, sondern auch Spinnen und Käfer. Nach der Meinung vieler Menschen sollte man Tiere nicht einfach verletzen oder beseitigen. Man kann den Roboter mit Bilderkennung und Bewegungssensoren ausstatten und ihm beibringen, Lebewesen vor dem Tod zu bewahren.“ Im letzten Jahr erstellte Oliver Bendel einen annotierten Entscheidungsbaum für die einfache moralische Maschine. Zudem wurden in einem Paper, das Ende März im Rahmen der AAAI-Konferenz an der Stanford University präsentiert wird („LADYBIRD: the Animal-Friendly Robot Vacuum Cleaner“), technische Details behandelt. In dem Praxisprojekt arbeiten zwei Studenten und eine Studentin über mehrere Monate. Auftraggeber ist Oliver Bendel, Betreuer Bradley Richards. Wie in anderen Projekten innerhalb der Maschinenethik an der Hochschule geht es darum, dass am Ende ein Prototyp mit den wichtigsten Komponenten und Funktionen vorliegt.

Abb.: Bekannt ist LADYBIRD bereits – nun wird er gebaut

Integrated Robotics Center gegründet

An der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg wurde im Februar 2017 ein neues Robotik-Zentrum gegründet, das sich auch mit moralischen Maschinen befasst. In der Pressemitteilung auf der Website heißt es: „Intelligente Roboter entwickeln, die selbstständig Aufgaben wahrnehmen, vom Menschen und ihrer Umgebung lernen und moralisch agieren: Am 17. Februar 2017 hat die Universität Freiburg das Integrated Robotics Center (Integriertes Robotik-Zentrum) an der Technischen Fakultät eröffnet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Medizin, Philosophie, Biologie, Informatik, Mikrosystemtechnik und den Rechtswissenschaften werden dort in Zukunft gemeinsam arbeiten.“ (Website Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Ansprechpartner ist Prof. Dr. Wolfram Burgard. „Seine Arbeitsgruppe Autonome Intelligente Systeme, angesiedelt am Institut für Informatik, findet sich in dem neuen Gebäude unter einem Dach mit dem Exzellenzcluster BrainLinks-BrainTools, der neu eingerichteten Professur für Neurorobotik und einer Graduiertenschule für Doktorandinnen und Doktoranden in der Robotik.“ (Website Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) Weitere Informationen über www.pr.uni-freiburg.de/pm/2017/pm.2017-02-17.22.

Welche Gesetze brauchen Roboter?

Am 23. Februar 2017 fragte sich Zündfunk (Bayern 2): „Welche Gesetze brauchen Roboter?“ Der Anlass war, dass im Europäischen Parlament die Regulierung von Künstlicher Intelligenz und Robotik gefordert wurde. Gregor Schmalzried hatte bereits am Morgen den Informations- und Maschinenethiker Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW zum Thema befragt, der das Dokument im Detail kannte, weil er es im vergangenen Jahr für einen Abgeordneten in Brüssel kommentiert hatte. Auch der Informatiker Matthias Althoff von der Technischen Universität München kam zu Wort. Der Beitrag stieg ein mit dem Vorschlag von Bill Gates, eine Robotersteuer einzuführen (wozu Oliver Bendel wiederholt seine Meinung geäußert hatte, auch im Deutschen Bundestag), und es wurde aus dem genannten Bericht zitiert. Matthias Althoff nahm Stellung zur elektronischen Person, die er im Moment für Science-Fiction hält, Oliver Bendel zu den Robotergesetzen von Asimov, darauf hinweisend, dass diese für die Fiktionalität, nicht die Realität entwickelt wurden. Die Sendung kann über www.br.de/radio/bayern2 nachgehört werden.

Abb.: Welche Gesetze brauchen Roboter?

10. Ulmer Robotertag

Am 22. Februar 2017 fand der 10. Ulmer Robotertag statt. Veranstalter waren die Hochschule Ulm und Mitsubishi Electric Europe. Prof. Dr. Manfred Wehrheim von der Hochschule Ulm eröffnete die Veranstaltung. Wolfram Zielke (Mitsubishi Electric Europe B.V.) fokussierte in „Industrie-Anwendungen und Vorstellung der Applikationen im Foyer“ auf Industrieroboter. Der Vortrag „Kollege und Kollegin Roboter – schöne neue Welt!“ von Prof. Dr. Oliver Bendel (Hochschule für Wirtschaft FHNW) ging sowohl auf Industrie- als auch auf Serviceroboter ein. Er widmete sich Fragen der Technik und der Ethik. Der Informations- und Maschinenethiker erzählte von einem Zusammentreffen in Krakau mit einem Vertreter von Aldebaran bzw. SoftBank, der von dem emotionalen Roboter Pepper berichtete und davon, dass Kinder in Japan, wo er weit verbreitet ist, diesen sprachlich und gestisch imitieren. Das Unternehmen ist von seinem Produkt überzeugt, sieht aber auch die sozialen und psychologischen Implikationen. Manfred Wehrheim erzählte diese Anekdote vor der Kamera der Schwäbischen Zeitung und betonte die Wichtigkeit ethischer Fragen. Nach dem Mittagessen wurden weitere Vorträge, Vorführungen und Ausstellungen geboten. Detaillierte Informationen über www.hs-ulm.de.

Die Zukunft der Arbeit ist wieder weiblich

Der 63. Frühjahrskongress der Gesellschaft für Arbeitswissenschaft in der Schweiz findet derzeit (15. bis 17. Februar 2017) an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW in Brugg-Windisch statt. Veranstalterinnen sind FHNW und ETH Zürich. Die Keynotes am 16. Februar 2017 stammten von Prof. Dr. Heinz Schüpbach, Direktor Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW, Prof. Dr. Oliver Bendel, Hochschule für Wirtschaft FHNW, und Patrick Warnking, Country Director Google Switzerland. Schüpbach gab einen Einblick in aktuelle Themen von Psychologie und Arbeitswissenschaft, Bendel stellte Software- und Hardwareroboter wie Überwachungs- und Transportroboter vor und fragte danach, welche Aufgaben dem Menschen bleiben, Warnking erläuterte Geschäftsmodelle und Denkweisen der digitalen Ökonomie – und betonte, man wolle bei Google noch mehr Frauen einstellen. Früher waren viele Programmierer weiblich, und manche Länder haben in der Informatik schon immer ein ausgewogenes Verhältnis gehabt. Leitthemen des Kongresses sind u.a. die Herausforderung des digitalen Wandels, Industrie 4.0 und menschliches Erfahrungswissen, Kreativität in Design- und Produktionsprozessen, Mensch-Maschine-Interaktion und Mensch-Roboter-Kooperation. Grußworte gab es u.a. von PD Dr. Marino Menozzi, ETH Zürich, Prof. Dr. Crispino Bergamaschi, Direktionspräsident FHNW, und Dr. Eric Scheidegger, Co-Direktor beim Staatssekretariat für Wirtschaft SECO. Weitere Informationen über www.gfa2017.de (Link nicht mehr gültig).

Abb.: Die Zukunft der Arbeit ist wieder weiblich