Die 9. Landesenquete am 28. November 2017 in Kärnten widmet sich dem Thema „Menschen mit Behinderung und Robotics 4.0: Chancen & Risiken“. Prof. Dr. Robert Riener von der ETH Zürich spricht über „Robotik für Therapie und Assistenz – Möglichkeiten und Chancen“, Univ.-Doz. DI Dr. Michael Hofbaur von der Joanneum Research Forschungsgesellschaft über „Sichere Roboter – Herausforderungen im Kontext mit Menschen mit Behinderung“. Prof. Dr. Oliver Bendel von der Hochschule für Wirtschaft FHNW geht auf „Assistenzsysteme und Pflegeroboter aus ethischer Sicht“ ein. Robert Riener hatte 2016 in Zürich den Cybathlon ausgerichtet, dessen Bilder um die ganze Welt gingen, Oliver Bendel als Ethiker den Wettkampf vor der Kamera kommentiert. Auf der Website der Stadt Villach heißt es: „Im Verlauf unserer Tagung wollen wir gemeinsam in die Zukunft blicken und uns mit der Frage beschäftigen, wie Roboter das Leben von Menschen mit Behinderung verändern können. Bringen diese modernen Technologien nur Vorteile oder gibt es auch ethische Aspekte zu berücksichtigen?“ Wichtig ist die Bemerkung, dass auch aus ethischer Perspektive Vorteile ausgemacht werden können – diese wird Oliver Bendel in seinem Vortrag ebenso wie die Nachteile darstellen.

Formalising Robot Ethics

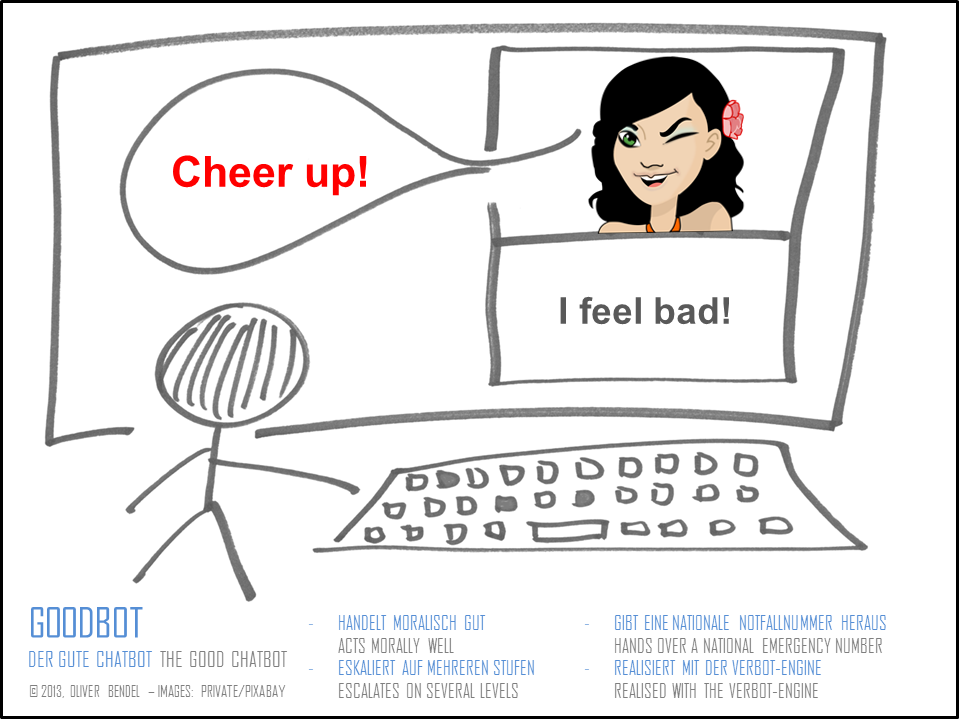

Prof. Dr. Oliver Bendel was invited to give a lecture at the ISAIM special session „Formalising Robot Ethics“. „The International Symposium on Artificial Intelligence and Mathematics is a biennial meeting that fosters interactions between mathematics, theoretical computer science, and artificial intelligence.“ (Website ISAIM) Oliver Bendel will present selected prototypes of moral and immoral machines and will discuss a project planned for 2018. The GOODBOT is a chatbot that responds morally adequate to problems of the users. It’s based on the Verbot engine. The LIEBOT can lie systematically, using seven different strategies. It was written in Java, whereby AIML was used. LADYBIRD is an animal-friendly robot vacuum cleaner that spares ladybirds and other insects. In this case, an annotated decision tree was translated into Java. The BESTBOT should be even better than the GOODBOT. Technically everything is still open. The ISAIM conference will take place from 3 to 5 January 2018 in Fort Lauderdale, Florida. Further information is available at isaim2018.cs.virginia.edu/.

Fig.: What should she be able to do?

Berliner Konferenz zum automatisierten Fahren

ver.di (Fachbereich Verkehr) lädt ein zur „ÖPNV Betriebs- und Personalrätekonferenz“ vom 23. – 24. November 2017 in Berlin. Am ersten Tag referieren u.a. Dr. Norbert Huchler, ISF München („ÖPNV 4.0: Auswirkungen auf Arbeitsbedingungen und Beispiele aus der Praxis“), Stefan Roebrocks, Betriebsratsvorsitzender ASEAG Aachen („Praxisbeispiel automatisierter Busverkehr“) und Prof. Dr. Oliver Bendel, Hochschule für Wirtschaft FHNW („Sollten autonome Fahrzeuge moralische Maschinen sein? Wer entscheidet in der Zukunft?“). „Im Fachbereich Verkehr arbeiten die Spezialistinnen und Spezialisten des Transportsektors. Sie kümmern sich um alle anstehenden Fragen. Egal, ob es um die Interessen der Beschäftigten des öffentlichen Straßenpersonenverkehrs, der Binnenschifffahrt, der Seeschifffahrt, bei Taxiunternehmen, in privaten Busbetrieben, bei Eisenbahnunternehmen (außer DB AG), der Flughafen- und Verkehrsfluggesellschaften sowie der See- und Binnenhäfen geht.“ (Website ver.di) Weitere Informationen über verkehr.verdi.de/.

Abb.: In Berlin unterwegs

Gegen das Moralisieren

Über moralische und unmoralische Maschinen diskutierte Christoph Kucklick, Chefredakteur von GEO, mit Oliver Bendel, Maschinenethiker und Informationsethiker am 14. November 2017 im KörberForum in Hamburg. „Selbstfahrende Autos, Pflegeroboter, smarte Helfer: In unserem Alltag treffen wir auf immer klügere Maschinen. Über ein Bewusstsein oder eigenen Willen verfügen sie zwar nicht, dennoch nehmen sie uns immer mehr Entscheidungen ab. Das wirft auch moralische Fragen auf. Soll das Auto in einem Unfall eher die Insassen schonen oder die Fußgänger am Straßenrand? Darf ein Roboter lebenserhaltende Maschinen abschalten, wenn der Patient das wünscht?“ So die Ankündigung der Körber-Stiftung auf www.koerber-stiftung.de. Der Saal war voll besetzt, das Gespräch intensiv. Es dauerte zwei Stunden, und danach war Raum für zahlreiche Fragen aus dem Publikum. Oliver Bendel stellte klar, dass er als Ethiker kein Interesse am Moralisieren hat (nur am „Moralisieren“ von Maschinen), sondern an dem, was das Gute und das Böse ausmacht. Er entwickelt im Labor sowohl moralische als auch unmoralische Maschinen, sozusagen Artefakte der Maschinenethik, die er dann erforscht.

Robotik und Gesundheit

Bei einer Abendveranstaltung der Organisation der Arbeitswelt (OdA) Gesundheit Bern referierte am 8. November 2017 Prof. Dr. Oliver Bendel zu Operations-, Therapie- und Pflegerobotern. Dabei nahm er sowohl die Perspektive der Informationsethik als auch der Maschinenethik ein. Aus der Maschinenethik heraus fragte er: Soll der Pflegeroboter deutlich machen, dass er nur eine Maschine ist? Muss er die Bedürfnisse und Parameter der Patienten berücksichtigen? Wie soll er auf Verunsicherung und Angst reagieren? Wie soll er sich bei Dilemmata verhalten, etwa wenn mehrere Personen gepflegt werden sollen? Wie soll er reagieren, wenn der Patient will, dass er ihn tötet? Am Ende fasste er zusammen: „Zum Teil stellen sich zu Operations-, Therapie- und Pflegerobotern aus den Bereichsethiken heraus ähnliche Fragen, etwa nach der Verantwortung, zum Teil auch unterschiedliche Fragen. Weitere Fragen kann man aus der Maschinenethik heraus aufwerfen. Sie beziehen sich darauf, welche moralischen Fähigkeiten man den Maschinen mitgeben soll.“ Weitere Informationen finden sich hier.

Abb.: Werden Pfleger und Ärzte unterstützt oder verdrängt?

Artificial Intelligence & Robotics

Die Handelsblatt-Jahrestagung „Strategisches IT-Management“ findet vom 15. bis 17. Januar 2018 in München statt. Die erste Keynote hält Dr. Helmuth Ludwig (Global Head of Information Technology, SIEMENS AG) zum Thema „Digitalisierung verändert alles“. „Geschäftsmodelle und ganze Branchen wandeln sich exponentiell. Das Fahrwasser für die IT-Organisation ist stürmisch.“ (Website Handelsblatt-Tagung) Das Grußwort stammt von Dr. Markus Söder, MdL, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat. Referenten im Themenbereich „Artificial Intelligence & Robotics“ sind u.a. Prof. Dr. oec. HSG Oliver Bendel (Professor für Wirtschaftsinformatik, Informationsethik und Maschinenethik, Hochschule für Wirtschaft FHNW), Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf (Leiter der Forschungsstelle RobotRecht, Julius-Maximilians-Universität Würzburg), Dr. Martin Hofmann (Group CIO, Volkswagen AG) und Prof. Dr.-Ing. habil. Alois C. Knoll (Lehrstuhlinhaber für Echtzeitsysteme und Robotik, Technische Universität München). Weitere Informationen über veranstaltungen.handelsblatt.com.

Abb.: KI in München

Der pünktliche Cyborg

Die neue Ausgabe von apunto widmet sich Transhumanismus, Robotik, Künstlicher Intelligenz und Maschinenethik. Im Heft finden sich Interviews mit Prof. Dr. Jürgen Schmidhuber und Prof. Dr. Oliver Bendel. Thomas Feierabend, Präsident Angestellte Schweiz, schreibt in seinem Vorwort, dass es immer mehr Einsatzbereiche von Robotern gibt. „In der industriellen Produktion haben sie schon lange Einzug gehalten, sie können heute auch bereits Gäste in Hotels empfangen. Versuche in der Alterspflege sind im Gange, und selbstfahrende Busse sowie Taxis finden sich sogar in der Schweiz.“ (apunto, 4/2017) Er entwirft eine Dystopie des Cyborgs in der Arbeitswelt: „Er funktioniert dann völlig frei von Störungen und sehr effizient. Er ist programmiert auf Beginn und Ende der Erwerbsarbeit, ist nie zu spät und befolgt die Anordnungen der Vorgesetzten ohne Widerrede. Und noch schlimmer: Können betriebliche Reorganisationen dann einfach digital veranlasst werden?“ (apunto, 4/2017) Jürgen Schmidhuber und Oliver Bendel sind dann in ihren Ausführungen zu Robotern und KI etwas optimistischer. Der KI-Experte ist der Meinung, dass KI keine Menschen versklaven wird. Der Maschinenethiker ist der gleichen Meinung – und hält Roboter und KI-Systeme in erster Linie für nützliche Werkzeuge. Eine Gefahr geht seines Erachtens von Crackern aus. Das ganze Heft kann hier heruntergeladen werden.

Abb.: Ein Cyborg

Roboterliebe in London

Am 19. und 20. Dezember 2017 findet der „Third International Congress on Love and Sex with Robots“ in London statt. Die akzeptierten Papers sind auf loveandsexwithrobots.org/program/ aufgelistet. Den Anfang macht Prof. Dr. Oliver Bendel (School of Business FHNW, Schweiz) mit „SSML for Sex Robots“. Er hatte im vergangenen Jahr am Goldsmiths über Sexroboter aus Sicht der Maschinenethik vorgetragen. Dieses Mal widmet er sich synthetischen Stimmen. Prof. Dr. Sophie Wennerscheid (Ghent University, Belgien) ist mit ihrem Thema „Posthuman desire in robotics and science fiction“ vertreten, Dr. Rebekah Rousi (University of Jyväskylä, Finnland) mit „Lying cheating robots – robots and infidelity“, Prof. Dr. Deborah Blizzard (Rochester Institute of Technology, UK) mit „The Next Evolution: The Constitutive Human-Doll Relationship as Companion Species“. Aus der Schweiz kommt ein weiterer Beitrag, nämlich „Dolores and Robot Sex: Fragments of Non-Anthropocentric Ethics“ von Prof. Dr. Thomas Beschorner (University of St. Gallen, Schweiz) und Florian Krause (ebd.). Das Buch mit den Beiträgen der letzten Konferenz ist Ende April 2017 bei Springer erschienen. Weitere Informationen über loveandsexwithrobots.org.

Abb.: Roboterliebe

Das SmartShuttle auf dem Podium

PostAuto verfolgt mit dem SmartShuttle, das seit 2016 fahrerlos in Sion unterwegs ist, eher einen Google- als einen Tesla-Ansatz. Die Strecken werden mit Hilfe von Lidar und 3D-Lidarkarten abgefahren. Auch über Kameras verfügt das SmartShuttle. Auf dem Podium sitzen beim Movimento 2017 Prof. Dr. Oliver Bendel (Professor für Wirtschaftsinformatik, Informationsethik und Maschinenethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW), Tim Cole (Autor, Blogger und Redner) und Prof. Dr. Roland Siegwart (Professor für Autonome Systeme an der ETH Zürich). Die Moderation obliegt Urs Bloch (Mediensprecher bei PostAuto Schweiz, vormals Redaktor bei der NZZ). Auf der Website www.postauto.ch/de/movimento sind folgende Informationen zu finden: „Überraschend, informativ, vernetzend: Am 30. November 2017 wird Ihnen das Movimento von PostAuto von 09.00 bis 14.30 Uhr neue Impulse geben und Sie gut unterhalten.“ Die Gäste aus der Mobilitätsbranche der ganzen Schweiz können sich im Berner Westside angeregt austauschen. „Sei dies über die Mobilität oder über andere Themen, sei dies bei Kaffee und Gipfeli oder beim Lunch.“ (Website PostAuto)

Digital Europe Working Group Conference

The Digital Europe Working Group Conference Robotics will take place on 8 November 2017 at the European Parliament in Brussels. The keynote address will be given by Mariya Gabriel, European Commissioner for Digital Society and Economy. The speakers of the first panel are Oliver Bendel (Professor of Information Systems, Information Ethics and Machine Ethics at the School of Business FHNW, via video conference), Anna Byhovskaya (policy and communications advisor, Trade Union Advisory Council of the OECD) and Malcolm James (Senior Lecturer in Accounting & Taxation, Cardiff Metropolitan University). The third panel will be moderated by Mady Delvaux (Member of the European Parliament). Speaker is Giovanni Sartor (Professor of Legal Informatics and Legal Theory at the European University Institute). The poster can be downloaded here. Further information is available at www.socialistsanddemocrats.eu/events/sd-group-digital-europe-working-group-robotics.

Abb.: The poster of the event

Flores y Robots

„Ein Gedicht sorgt für Aufregung. Es ist ein schlichtes Gedicht an einer Wand der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Es ist in Spanisch und stammt aus dem Jahr 1953. Es ist dort an der Giebelwand seit 2011. Eugen Gomringer, Schriftsteller und Begründer der Konkreten Poesie, hatte es, nachdem er den Alice Salomon Poetik Preis 2011 erhalten hat, der Hochschule übergeben.“ So Peter Epperlein in Telepolis vom 30. Oktober 2017. „Trotz seiner Größe von 15 Metern Höhe und 14 Metern Breite wurde es von der breiten Öffentlichkeit kaum beachtet, bis der AStA, die Studentenvertretung, daran Anstoß genommen hat. Es sei frauenverachtend und sollte daher übermalt werden. Die Frau würde als Objekt dargestellt werden. Das Subjekt, der Handelnde sei wieder einmal der Mann. Dies würde die Frauen an die Übergrifflichkeit der Männer, den täglichen Sexismus erinnern, und sei daher ein Symbol der Frauenunterdrückung.“ (Telepolis, 30. Oktober 2017) Das Gedicht liegt nun in einer neuen Fassung von Oliver Bendel vor, wurde von einer Roboterfrau namens Laura eingesprochen (zur Gestaltung wurde SSML verwendet) und kann hier heruntergeladen werden.

Abb.: Flores y Robots

Towards the BESTBOT

Machine ethics researches the morality of semiautonomous and autonomous machines. In the year 2013, the School of Business at the University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW realized a project for implementation of a prototype called GOODBOT, a novelty chatbot and a simple moral machine. One of its meta rules was it should not lie unless not lying would hurt the user. It was a stand-alone solution, not linked with other systems and not internet- or web-based. In the LIEBOT project, the mentioned meta rule was reversed. This web-based chatbot, implemented in 2016, could lie systematically. It was an example of a simple immoral machine. A follow-up project in 2018 is going to develop the BESTBOT, considering the restrictions of the GOODBOT and the opportunities of the LIEBOT. The aim is to develop a machine that can detect problems of users of all kinds and can react in an adequate way. It should have textual, auditory and visual capabilities.

Fig.: The GOODBOT

Maschinenethik im Cyber Security Report

„Die Informationsethik ist seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt präsent und doch eine kleine Disziplin geblieben. Vor einiger Zeit ist eine neue Disziplin entstanden, die Maschinenethik. In ihr werden Systeme sowohl diskutiert als auch implementiert. Sie stößt auf reges Interesse in Wirtschaft und Gesellschaft.“ So beginnt der Artikel „Die Maschine in der Moral“ von Oliver Bendel, der im Oktober im Cyber Security Report 2017 erschienen ist. Informationsethik wird wie folgt erläutert: „Sie hat die Moral derjenigen zum Gegenstand, die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und neue Medien anbieten und nutzen.“ Zur Maschinenethik schreibt Oliver Bendel: „Der Begriff der maschinellen Moral wird meist ähnlich verwendet wie der Begriff der künstlichen Intelligenz; während jene eben der Gegenstand der Maschinenethik ist, ist diese der Gegenstand der Künstlichen Intelligenz (KI) als Disziplin.“ Sodann wird das automatisierte Fahren aus der Perspektive von Informations- und Maschinenethik betrachtet. Zur Informationsethik heißt es am Ende: „Schlussendlich kann sie deutlich machen, dass die Maschinenethik nicht grenzenlos tätig sein sollte. Zuviel maschinelle Moral kann schaden. Zuviel künstliche Intelligenz übrigens auch.“ Der Beitrag kann hier heruntergeladen werden. Weitere Informationen über www.mittler-report-shop.de.

3TH1CS – Die Ethik der digitalen Zeit

Das Buch „3TH1CS – Die Ethik der digitalen Zeit“ ist am 25. Oktober 2017 erschienen. Der Herausgeber schreibt auf seiner Website: „Der digitale Wandel erfasst immer mehr Bereiche unseres Lebens und wirft dadurch viele neue ethische Fragestellungen auf. Mit dem Buch ‚3TH1CS‘ erforschen wir in konkreten Beiträgen, wo sich diese Fragen genau stellen und wie wir als Gesellschaft mit ihnen umgehen können oder sogar sollten. Die insgesamt 20 Beiträge stammen von ausgewählten Expertinnen und Experten, die zu den führenden Denkern in Europa, Asien und Amerika gehören. Sie beleuchten die Bereiche, in denen der digitale Wandel eine Herausforderung für bestehende moralische Konventionen darstellt oder sogar ein Umdenken erfordert. ‚3TH1CS‘ gibt einen Überblick über die wichtigsten ethischen Fragen unserer Zeit, jeweils aus der Perspektive namhafter Wissenschaftlerinnen, Denker und Philosophinnen. Sie lassen uns an ihren Erkenntnissen und Gedanken zur Ethik im digitalen Zeitalter teilhaben und präsentieren auf verständliche Art Ideen, Einschätzungen und Vorschläge, die zum Mitdiskutieren einladen.“ Die Beiträge stammen u.a. von Luciano Floridi, Oliver Bendel, Susan Leigh Anderson und Michael Anderson, Jean-Baptiste Jeangène Vilmer und Hu Yong. Interviews wurden geführt mit Rafael Capurro und Kate Darling. Weitere Informationen über irights-lab.de.

Abb.: Auch bei Smartphones stellen sich Fragen

Digital mündig: Moralische Maschinen

„Selbstfahrende Autos, Pflegeroboter, smarte Helfer: In unserem Alltag treffen wir auf immer klügere Maschinen. Über ein Bewusstsein oder eigenen Willen verfügen sie zwar nicht, dennoch nehmen sie uns immer mehr Entscheidungen ab. Das wirft auch moralische Fragen auf. Soll das Auto in einem Unfall eher die Insassen schonen oder die Fußgänger am Straßenrand? Darf ein Roboter lebenserhaltende Maschinen abschalten, wenn der Patient das wünscht? Welche Chancen sich bieten und wo wir Grenzen setzen sollten, bespricht Christoph Kucklick, GEO, mit dem Wirtschaftsinformatiker und Maschinenethiker Oliver Bendel.“ So die Ankündigung der Körber-Stiftung auf www.koerber-stiftung.de. „1959 vom Unternehmer und Anstifter Kurt A. Körber ins Leben gerufen, ist die Körber-Stiftung heute mit eigenen Projekten, Kooperationen und Veranstaltungen national und international aktiv.“ (Website Körber-Stiftung) Das Gespräch im Rahmen der Reihe „Digital mündig“ mit dem Titel „Moralische Maschinen“ findet am Dienstag, 14. November 2017 um 19.00 Uhr im KörberForum in Hamburg statt. Weitere Informationen über www.koerber-stiftung.de/veranstaltungsuebersicht/digital-muendig-moralische-maschinen-2248.html.

Abb.: Ein alter Ford aus Hamburg

Moralische Maschinen, die Tiere retten

Aleksandra Sowa leitete – so die Beschreibung in The European – „zusammen mit dem deutschen Kryptologen Hans Dobbertin das Horst-Görtz-Institut für Sicherheit in der Informationstechnik“. „Sie ist Autorin diverser Bücher und Fachpublikationen, Mitglied des legendären Virtuellen Ortsvereins (VOV) der SPD und aktuell für einen Telekommunikationskonzern tätig.“ (The European) Im Oktober 2017 war sie im Austausch mit Oliver Bendel. Der Informations- und Maschinenethiker nahm wie folgt Stellung: „Ich bin dafür, bestimmte Maschinen zu ‚moralisieren‘, und zwar solche, die in übersichtlichen Umgebungen und Situationen in unserem Sinne handeln sollen. Der Saugroboter, der Marienkäfer verschont, der Chatbot, der rücksichtsvoll ist und eine Notfallnummer herausgibt. Diese Maschinen haben wir gebaut. Ich bin nicht dafür, solche Maschinen mit einer Form von Moral auszustatten, die in komplexen Umgebungen und Situationen entscheiden müssen. So halte ich wenig davon, dass autonome Autos über Menschenleben entscheiden. Über Tierleben können sie entscheiden, sie können quantifizieren und qualifizieren. Wenn dadurch Tiere gerettet werden können, ohne dass Menschen in Gefahr kommen, bin ich dafür.“ Der Beitrag „Die Antwort lautet nicht 42“ von Aleksandra Sowa, erschienen am 11. Oktober 2017, enthält Statements von Oliver Bendel, gewonnen aus dem genannten Austausch und aus seinen Veröffentlichungen.

Abb.: Auch Schildkröten kann man retten