„Grundfragen der Maschinenethik“ von Catrin Misselhorn ist ein weiteres Grundlagenwerk zu dieser Disziplin, die erst seit ca. zehn Jahren besteht und moralische Maschinen bzw. maschinelle Moral zum Gegenstand hat. Aus dem Klappentext: „Maschinen werden immer selbständiger und intelligenter. Dabei geraten sie in Situationen, die moralische Entscheidungen verlangen. Doch können Maschinen überhaupt moralisch handeln, dürfen oder sollen sie es sogar? Wie baut man eine moralische Maschine? Mit diesen und ähnlichen Fragen beschäftigt sich die Maschinenethik. Catrin Misselhorn erläutert die Grundlagen dieser neuen Disziplin an der Schnittstelle von Philosophie, Informatik und Robotik am Beispiel von autonomen Waffensystemen, Pflegerobotern und autonomem Fahren.“ (Klappentext) Die renommierte Stuttgarter Philosophin ist auch Autorin des „Handbuchs Maschinenethik“ – dieses wird von Oliver Bendel aus Zürich herausgegeben und erscheint bei Springer.

Science meets Fiction

Ab dem 24. September 2018 findet im Literaturhaus Salzburg und an anderen Orten das Festival „Science meets Fiction“ statt. Der Flyer kam Ende Juli heraus und kann hier heruntergeladen werden. Dr. Karlheinz Steinmüller eröffnet den Reigen. Er ist Science-Fiction-Autor, Physiker und Philosoph. Sein Vortrag widmet sich den Wechselbeziehungen zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und literarischen Zukunftsvisionen. Am dararauffolgenden Tag wird „Blade Runner 2049“ von Prof. Dr. Oliver Bendel aus Zürich vorgestellt. Er geht vor allem auf die Hologramme im Film ein. An den darauffolgenden Tagen führt Dr. Petra Schaper-Rinkel vom Austria Institute of Technology in „Her“ ein, Prof. Dr. Thomas Heistracher in „Ghost in the Shell“ und Prof. Dr. Elmar Schüll in „Ex Machina“. „Die multidisziplinäre Plattform findet 2018 im Auftrag der Wissensstadt Salzburg statt und wird durch die Unterstützung der Arbeiterkammer Salzburg sowie das Engagement namhafter Kulturinstitutionen getragen.“ (Flyer Science meets Fiction) Weitere Informationen über sciencemeetsfiction.org.

Abb.: Das ist Science, keine Fiction

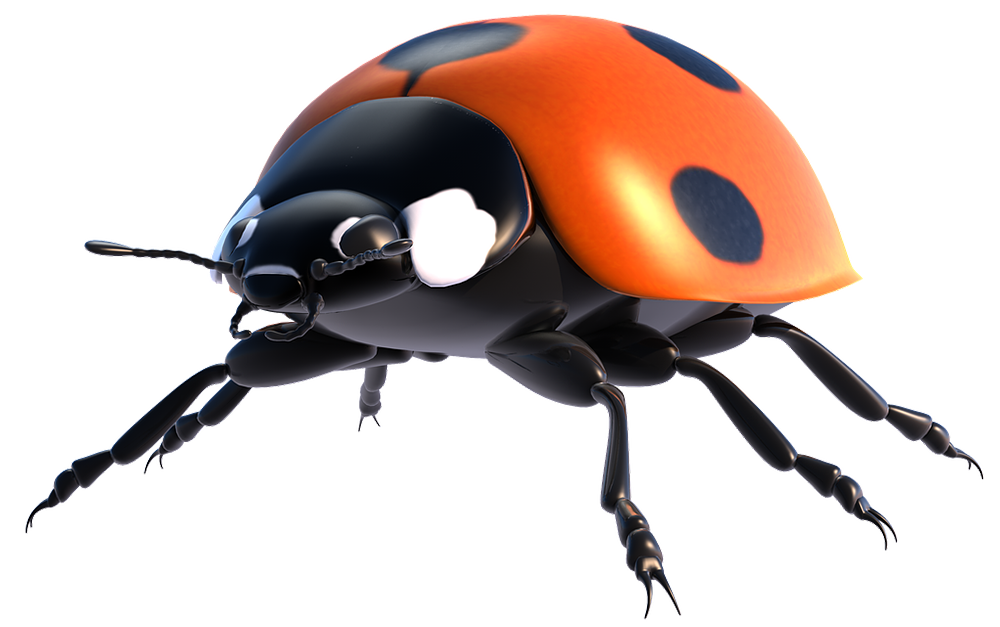

Das LADYBIRD-Projekt

Im „Handbuch Maschinenethik“ ist Ende Juli 2018 der Beitrag „Das LADYBIRD-Projekt“ von Oliver Bendel erschienen. Die Zusammenfassung: „Im LADYBIRD-Projekt ging es um einen Saugroboter, der aus moralischen Gründen bestimmte Insekten verschonen soll, die sich auf dem Boden befinden. Er sollte das jeweilige Tier mit Hilfe von Sensoren und von Analysesoftware erfassen und, bestimmten Regeln folgend, für eine Weile seine Arbeit einstellen. Das Praxisprojekt wurde 2017 an der Hochschule des Verfassers (und unter seiner Leitung) durchgeführt. Verwendet wurden Vorarbeiten, die ab 2014 entstanden, etwa eine Designstudie und ein annotierter Entscheidungsbaum. Drei Studierende der Wirtschaftsinformatik entwickelten den Roboter mittels vorgefertigter Module. Sie passten den Entscheidungsbaum an und implementierten die Regeln in Java. Das Ergebnis war ein kleiner, mobiler Roboter, der Marienkäfer bzw. ähnliche Objekte erkennen konnte und bei ihrer Anwesenheit seine Arbeit unterbrach. Der vorliegende Beitrag stellt sowohl die Vorarbeiten als auch die Durchführung des Projekts dar und diskutiert die Ergebnisse.“ Die Beiträge des von Oliver Bendel herausgegebenen Springer-Handbuchs erscheinen laufend und werden über link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-658-17484-2 aufgeführt.

Abb.: Der Marienkäfer wird verschont

Roboter in der Pflege

Prof. Dr. Oliver Bendel aus Zürich ist der wissenschaftliche Leiter des nächsten Berliner Kolloquiums. „Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik treffen sich einmal pro Jahr in der Hauptstadt für einen ganzen Tag zum etablierten Berliner Kolloquium der Daimler und Benz Stiftung. Die Themenkomplexe werden von der Stiftung vorgegeben. Sie reichen von aktuellen Fragestellungen der Mensch-Maschine-Schnittstelle, der Molekularmedizin, der Neuro- und Kulturwissenschaften über die Psychologie, Ökologie, Urbanistik und Informatik bis hin zu Kommunikations- und Managemententwicklungen.“ (Website Daimler und Benz Stiftung) Im Mai 2019 geht es um „Roboter in der Pflege“. Oliver Bendel hat als Informations- und Maschinenethiker zu diesem Thema zahlreiche Vorträge gehalten und Artikel verfasst sowie den letztjährigen Ladenburger Diskurs mit diesem Fokus veranstaltet. Im Spätherbst 2018 kommt das von ihm herausgegebene Springer-Buch „Pflegeroboter“ heraus, das Beiträge renommierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und UK enthält. Informationen zur Daimler und Benz Stiftung sind über www.daimler-benz-stiftung.de verfügbar.

Liebesgrüße aus Moskau

In Barcelona, Dortmund, Paris und Moskau gibt es bereits Bordelle mit Liebespuppen. Angezogen werden vor allem jüngere Männer. Einige von ihnen wählen Anime- und Mangamädchen und Fantasiefiguren aller Art. Im „Handbuch Maschinenethik“ (Springer) ist Mitte Juli 2018 ein Beitrag von Oliver Bendel erschienen, mit dem Titel „Sexroboter aus Sicht der Maschinenethik“. Aus der Zusammenfassung: „Dieser Beitrag erklärt zunächst die Begriffe der Sexroboter und der Liebespuppen. Dann stellt er aus Perspektive der Maschinenethik sowohl allgemeine als auch spezifische Fragen und beantwortet sie vorläufig. Anschließend werden die Bereichsethiken einbezogen, um die Implikationen für die involvierten Parteien und die tangierten Personen, für Anbieter, Vermittler und Benutzer, herauszuarbeiten. Am Ende fasst der Autor die Ergebnisse zusammen.“ (Website Springer) Eingegangen wird auch auf Liebespuppen, die spitze Ohren bzw. große Augen oder aber natürlichsprachliche Fähigkeiten haben und mit KI-Systemen verbunden sind. Eine Übersicht über die Beiträge, die laufend elektronisch veröffentlicht werden, findet sich über link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-658-17484-2 … Herausgeber des umfangreichen Werks ist Oliver Bendel.

Abb.: Fantasiefiguren sind hoch im Kurs

Brauchen Roboter eigentlich Moral?

In der neuen Ausgabe der Zeitschrift cooperativ (2/18) widmet man sich der Frage, ob Roboter Moral brauchen. Oliver Bendel zeigt seit einigen Jahren, wie maschinelle Moral entsteht, aus der Maschinenethik heraus, in Zusammenarbeit mit Künstlicher Intelligenz und Robotik. Ob Roboter Moral brauchen, muss von Fall zu Fall entschieden werden. Es bieten sich Stellvertretermaschinen mit einer Stellvertretermoral an, die der Besitzer oder Benutzer mit Hilfe eines Moralmenüs erzeugen kann, mit einer gewissen Freiheit, die auf der einen Seite von Voreinstellungen, auf der anderen Seite von Verordnungen und Gesetzen eingeschränkt wird. Stellvertretermaschinen dieser Art können in geschlossenen oder halboffenen Umgebungen unterwegs sein, etwa als Staubsaugerroboter im Haushalt oder als Sicherheitsroboter auf dem Betriebsgelände. Oliver Bendel kommt in dem Beitrag von Hermann Fritzl ebenso zu Wort wie Matthias Scheutz von der Tufts University School of Engineering und Bertram F. Malle von der Brown University. Der Artikel mit dem Titel „Brauchen Roboter Moral?“ kann über issuu.com/cooperativ_oegv/docs/cooperativ_02_18_web aufgerufen werden. Zudem steht er hier als PDF zur Verfügung.

Abb.: Roboter in Aktion

Neuer Beitrag im Buch zur Maschinenethik

Ende Juni 2018 ist der siebte Beitrag im Handbuch zur Maschinenethik bei Springer erschienen. Er stammt von Oliver Bendel, der auch der Herausgeber ist, und trägt den Titel „Pflegeroboter aus Sicht der Maschinenethik“. Er geht u.a. von Ergebnissen aus dem Buchbeitrag „Surgical, Therapeutic, Nursing and Sex Robots in Machine and Information Ethics“ aus, der 2015 im Springer-Buch „Machine Medical Ethics“ veröffentlicht wurde, erweitert die Fragestellungen zu Pflegerobotern und vertieft die Diskussion darüber. Seit Ende 2016 sitzen renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an ihren Kapiteln zum „Handbuch Maschinenethik“. Ende 2018 soll das gedruckte Werk erscheinen. Mit dabei sind etwa Luís Moniz Pereira aus Lissabon, einer der bekanntesten Maschinenethiker der Welt, und Roboterethikerin Janina Loh, die in Wien mit Mark Coeckelbergh zusammenarbeitet. Ein Beitrag der Stuttgarter Philosophin Catrin Misselhorn, die ebenfalls einen hervorragenden Ruf in der Disziplin hat, kommt in wenigen Tagen heraus. Eine Übersicht über die Beiträge, die laufend elektronisch veröffentlicht werden, findet sich über link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-658-17484-2 …

Abb.: Welche moralischen Regeln soll man dem Pflegeroboter beibringen?

Uncanny Valley Effect and Synthetic Voices

Google Duplex convinced not only with its voice, but also with its emphasis and way of speaking. It was imperfection that gave rise to perfection. What if you take a human-like voice and design the emphasis so that it doesn’t match what the machine says? This creates an effect that can be associated with the Uncanny Valley effect. In this example, produced using SSML, Allison tells you something very sad with a euphoric voice. It sounds a little creepy. Then she tells you something positive with an expression of regret. That sounds pretty weird. Of course, one can imagine a certain context. One can assume that the robot would also like to be a human being and that it is therefore envious of humans and full of sadness about its existence. Then you’d have a jealous, sad robot that doesn’t say what it means. Research is already underway in this area. In 2014 Jan Romportl published the paper „Speech Synthesis and Uncanny Valley“. More research is needed to better understand the effect of the synthetic voice. An interesting method is to make the emphasis inappropriate.

Fig.: The emphasis is inappropriate

Tiere haben Rechte, Roboter nicht

Der Artikel „Haben Roboter Rechte?“ von Oliver Bendel aus der Zeitschrift Edison (Ausgabe 2/2018) kann hier heruntergeladen werden. Die zuständige Disziplin für diese Frage ist die Roboterethik (bzw. die Roboterphilosophie). Während sich die Maschinenethik auf die maschinelle Moral und damit allenfalls verbundene Pflichten oder Verpflichtungen konzentriert, interessiert sich die Roboterethik auch für moralische Rechte von Maschinen, insbesondere von Robotern. Schon vor Jahrzehnten hat man über diese Frage nachgedacht, doch in letzter Zeit gibt es diesbezügliche Überlegungen und Forderungen, denen man als Ethiker etwas entgegensetzen muss. Denn Oliver Bendel ist der Meinung, dass Roboter keine Rechte haben, haben werden und haben sollen. In seinen Ausführungen zieht er Vergleiche mit Menschen, Tieren und Pflanzen (Tiere haben Rechte, Pflanzen nicht). Er erwähnt in „Haben Roboter Rechte?“ auch Sophia, den humanoiden Roboter, dem in Saudi-Arabien die Staatsbürgerschaft verliehen wurde. Ihr wird in Edison zudem ein eigener Beitrag gewidmet.

Abb.: Tiere haben Rechte

Wie soll der Sexroboter aussehen?

„Erotik 4.0 – Gedankenspiel Sexroboter“ lautet der Titel einer Sendung bei SRF 2 Kultur, die am 13. Juni 2018 ab 9 Uhr ausgestrahlt wird. „In Dortmund gibt es ein Sexpuppen-Bordell, in Barcelona sogar schon ein Sexroboter-Bordell. Der Roboterphilosoph Oliver Bendel findet diese Entwicklung gefährlich. Denn noch wissen wir nicht, welche Folgen Sexroboter für uns Menschen haben, die empirische Forschung fehlt noch.“ (Website SRF) Er spricht sich nicht gegen die Entwicklung aus, sondern ist eben dafür, Forschung in diesem Bereich zu betreiben und die Anwendung genau im Auge zu behalten. In der „Kontext“-Sendung geht es zunächst um Harmony. „Wer ist sie und was kann sie?“ Dann wird die Frage gestellt: „Wie soll der Sexroboter aussehen?“ Oliver Bendel denkt laut über das Aussehen von Sexrobotern abseits der Stereotype nach. Schließlich findet ein „Gedankenspiel“ statt, und KI-Experte und Schachmeister David Levy, Roboterethikerin Kathleen Richardson und Roboterphilosoph Oliver Bendel kommen zu Wort. Weitere Informationen über www.srf.ch/sendungen/kontext/erotik-4-0-gedankenspiel-sexroboter.

Abb.: Wie soll der Sexroboter aussehen?

Kollege Roboter kommt zur Arbeit

In der Titelgeschichte der Netzwoche 10/2018 geht es um Kooperations- und Kollaborationsroboter, auch Co-Robots oder Cobots genannt. Zu Wort kommen Steven Wyatt, Head of Marketing & Sales bei ABB Robotics, und Prof. Dr. Oliver Bendel, Hochschule für Wirtschaft FHNW. Kooperations- und Kollaborationsroboter sind moderne Industrieroboter, die mit uns Schritt für Schritt an einem gemeinsamen Ziel (Kooperationsroboter) bzw. Hand in Hand an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, wobei wiederum ein bestimmtes Ziel gegeben ist (Kollaborationsroboter). Sie nutzen dabei ihre mechanischen und sensorischen Fähigkeiten und treffen Entscheidungen mit Blick auf Produkte und Prozesse im Unternehmen bzw. in der Einrichtung. Mensch und Maschine kommen sich in der Produktion und in der Logistik inzwischen also unter Umständen sehr nahe. Sie sind dabei in der Lage, ihre jeweiligen Stärken auszuspielen. Zudem entlastet der Co-Robot den Menschen. Der Artikel mit dem Titel „Cobots: Roboter und Menschen arbeiten Hand in Hand“ kann mit freundlicher Genehmigung der Netzwoche als PDF hier heruntergeladen oder auch online gelesen werden.

Abb.: Kollege Roboter kommt zur Arbeit

Interview zu Cobots

In der Netzwoche 10/2018 findet sich ein ganzseitiges Interview mit Oliver Bendel zu Kooperations- und Kollaborationsrobotern, auch Co-Robots oder Cobots genannt. Der Informations- und Maschinenethiker hält die Teams oder Tandems aus Mensch und Maschine für nützlich und hilfreich. Mensch und Maschine spielen jeweils ihre Stärken aus. Der Mensch wird entlastet. Ein Problem könnte in Zukunft allerdings die Überwachung sein. Die Maschine kommt uns sehr nahe, und mit Hilfe ihrer Sensoren und ihrer Software könnte sie uns ausspionieren. Dies hat Oliver Bendel in einem anderen Interview, mit der SonntagsZeitung, betont. Im Moment überwiegen für ihn klar die Vorteile. Interessant findet er zudem, dass Kooperations- und Kollaborationsroboter nicht nur in Produktion und Logistik, sondern auch in Pflege und Therapie eingesetzt werden. Damit schlagen sie eine Brücke zwischen Industrie- und Servicerobotern. Das Interview kann mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift als PDF hier heruntergeladen oder auch online gelesen werden.

No Ban on Development

„Sex robots are coming, but the argument that they could bring health benefits, including offering paedophiles a ’safe‘ outlet for their sexual desires, is not based on evidence, say researchers. The market for anthropomorphic dolls with a range of orifices for sexual pleasure – the majority of which are female in form, and often boast large breasts, tiny waists and sultry looks – is on the rise, with such dummies selling for thousands of pounds a piece.“ (Guardian, 5 June 2018) These are the initial words of an article in the well-known British daily newspaper Guardian, published on 5 June 2018. It quotes Susan Bewley, professor of women’s health at Kings College London – and Oliver Bendel, professor at the School of Business FHNW and expert for information and machine ethics. He is not in favor of a ban on the development of sex robots and love dolls. However, he can imagine that the area of application could be limited. He calls for empirical research in the field. The article can be accessed via www.theguardian.com/science/2018/jun/04/claims-about-social-benefits-of-sex-robots-greatly-overstated-say-experts.

Fig.: Empirical research is necessary

Cara nimmt Gestalt an

Die Arbeiten am Kurzfilm „Ignarus“ (Hochschule der Medien, Director: Lutz Marquardt, Producer: Cornelius Herzog, VFX Producer: Nico Hoerz, DOP: Tatjana Huck) schreiten voran. Es wurden Bilder veröffentlicht, die die gestalterische Arbeit an der künstlichen Intelligenz Cara zeigen, die mit John, einem Wissenschaftler, in einem abgeschotteten Forschungsbunker festsitzt. Obwohl Cara nur ein Hologramm und ein Programm sei, verfüge sie über äußerst menschliche Züge und Charaktereigenschaften. Sie weiß „mit John umzugehen und ihn in einer cleveren Weise zu beeinflussen und zu lenken, wie es die Mission – und am Ende auch Cara – von ihm verlangt“ (Projektbeschreibung STUDIOPRODUKTION VFX SS18). „Mit diesem Verhalten schafft es Cara, sich John durch subtile Anstöße zum Werkzeug zu machen. Ihre Ziele und Absichten scheinen jedoch stets verborgen und so wirkt sie zum Teil unvorhersehbar und fast schon tückisch. Ihre Art lässt dadurch oft zweifeln, ob sie so programmiert wurde oder sich bereits eigene Eigenschaften angeeignet hat und eine unerwartete Art der Entwicklung durchläuft.“ (Projektbeschreibung STUDIOPRODUKTION VFX SS18) Der Film wird von maschinenethik.net unterstützt und feiert am 5. Juli 2018 bei der MediaNight seine Weltpremiere.

Abb.: Wie wird Cara am Ende aussehen?

Beiträge im „Handbuch Maschinenethik“

Seit Ende 2016 sitzen renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Beiträgen für das „Handbuch Maschinenethik“ von Springer. Ende 2018 soll das gedruckte Werk erscheinen. Herausgeber ist der Informations- und Maschinenethiker und Roboterphilosoph Oliver Bendel. Die ersten Beiträge wurden im Frühjahr 2018 in elektronischer Form publiziert. Mit dabei sind etwa Luís Moniz Pereira, einer der bekanntesten Maschinenethiker der Welt, und Roboterethikerin Janina Loh, die mit Mark Coeckelbergh zusammenarbeitet. Ein Beitrag der Stuttgarter Philosophin Catrin Misselhorn, die ebenfalls einen hervorragenden Ruf in der Disziplin hat, kommt in wenigen Tagen heraus. In ein paar Monaten folgen Julian Nida-Rümelin und Eric Hilgendorf, um nur zwei weitere Namen zu nennen. Der Philosoph war einst Kulturstaatsminister, und der Roboterrechtler fehlt bei kaum einer Debatte über autonome Autos und künstliche Intelligenz. Eine Übersicht über die Beiträge, die laufend elektronisch veröffentlicht werden, findet sich über link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-658-17484-2 … Oliver Bendel wird selbst mit sechs Beiträgen vertreten sein, vor allem zu Artefakten der Maschinenethik, also zu konkreten Umsetzungen. Er hat sich in mehreren Büchern und in über 100 Artikeln und Buchbeiträgen der Maschinenethik gewidmet.

Abb.: Maschinen kommen ins Grübeln

Die Industrie wird uns nicht sterben lassen

In der SonntagsZeitung vom 20. Mai 2018 ist ein umfangreiches Interview mit Oliver Bendel erschienen, nebst Informationen zu einer Robotik- und KI-Konferenz, die unlängst in Stuttgart am Fraunhofer IPA stattfand. Der Beitrag von Joachim Laukenmann mit dem Titel „Die Industrie wird uns nicht sterben lassen, denn wir sollen ihre Produkte kaufen“ kann hier heruntergeladen werden. Im Interview geht es vor allem um Kooperations- und Kollaborationsroboter, auch Co-Robots oder Cobots genannt, aus Sicht der Ethik. Oliver Bendel erklärte im Wirtschaftslexikon von Gabler Springer: „Kooperations- und Kollaborationsroboter sind moderne Industrieroboter, die mit uns Schritt für Schritt an einem gemeinsamen Ziel (Kooperationsroboter) bzw. Hand in Hand an einer gemeinsamen Aufgabe arbeiten, wobei wiederum ein bestimmtes Ziel gegeben ist (Kollaborationsroboter). Sie nutzen dabei ihre mechanischen und sensorischen Fähigkeiten und treffen Entscheidungen mit Blick auf Produkte und Prozesse im Unternehmen bzw. in der Einrichtung.“ Am Ende des Interviews äußert Oliver Bendel auch Kapitalismuskritik. Er ist für eine Reichensteuer und für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Die Robotersteuer muss nach seiner Ansicht diskutiert werden, hat aber mehr Nach- als Vorteile.

Abb.: Eine Maschine