Am 10. September 2018 wurde die Sendung „Pflege – Was kann sie leisten, was muss sich ändern?“ in Bayern 2 ausgestrahlt. Zu Wort kommt Oliver Bendel, Informations- und Maschinenethiker aus Zürich. Er beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit Robotern in der Pflege. Er ist nicht der Meinung, dass diese den Pflegenotstand beheben können. Dafür braucht es andere Maßnahmen. Sie können aber die Pflegekraft unterstützen. Oliver Bendel hält es für wichtig, diese Perspektive einzunehmen und nicht ausschließlich auf den Patienten zu schauen. Natürlich ist dieser ebenso wichtig, und er ist sozusagen der Ausgangspunkt aller einschlägigen Strukturen und Prozesse. Für ihn bedeuten Pflegeroboter sowohl Vor- als auch Nachteile. Einerseits stärken sie seine persönliche Autonomie, machen ihn unabhängiger und beweglicher. Andererseits schwächen sie seine informationelle Autonomie. Manche der Roboter, die sich in Pflegeheimen und Krankenhäusern finden, verfügen über Kameras und Mikrofone und damit zusammenhängend über Gesichts- und Stimmerkennung. Das ist ebenso nützlich wie gefährlich. Der Podcast kann hier angehört werden (Link nicht mehr gültig).

Wer ist verantwortlich, wenn ein Roboter tötet?

Im „Tatort“ vom 16. September 2018 war der Roboter der Mörder. Wobei, er war eher das Werkzeug der Mörderin, die ihm eine neue Armbewegung beibrachte. Tatsächlich lassen sich Roboter dieser Art ganz einfach trainieren, indem man ihren Arm führt und die Bewegung abspeichert. Diese muss dann nur noch zur richtigen Zeit ablaufen. Im Krimi tat sie das, und das Opfer war so freundlich, sich genau so zu positionieren, dass sie – der Greifer umfasste eine metallene Spitze, die eigentlich zu anderen Zwecken diente – tödlich war. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung vom selben Tag machte den Faktencheck. Sie hatte Oliver Bendel nach der Verantwortung gefragt. Nach seiner Meinung kann ein autonomer Roboter (oder ein KI-System) kaum eine moralische Verantwortung haben. Man könnte allenfalls sagen, dass er, indem er eine Aufgabe übernimmt, eine Verantwortung trägt. Dies wäre eine sehr schwache Form der Primärverantwortung. Man kann ihn nicht zur Verantwortung ziehen (Sekundärverantwortung), und wenn, dann gleitet man schon in die rechtliche Perspektive hinüber (Tertiärverantwortung). Wenn man einem Roboter Verantwortung überträgt, wird diese in gewisser Weise zerstört. Das macht dann nichts, wenn es sich um eine einfache Aufgabe ohne ernsthafte Konsequenzen handelt. Der Faktencheck kann über www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/tatort/der-neue-tatort-aus-berlin-im-faktencheck-15787708.html aufgerufen werden.

Abb.: Der Tod im „Tatort“ war nicht schön

Wie sollen Roboter gestaltet sein?

In einem Interview mit dem Schweizer Fernsehen, das in Ausschnitten am 6. September 2018 in 10vor10 ausgestrahlt wurde, wurde der Informations- und Maschinenethiker Oliver Bendel gefragt, ob es überhaupt und wozu es humanoide Roboter brauche. Er wies zunächst darauf hin, dass die Schaffung künstlicher Kreaturen ein Menschheitstraum sein. Man denke an Galatea von Pygmalion oder an Pandora und Talos von Hephaistos. Dann erklärte er, solche Roboter seien ein Spiegel des Menschen. Diese erblickten darin das, was sie sind und nicht sind, und sie verstünden, wie kompliziert ein Lächeln ist, wie schwer zu konstruieren. Nicht zuletzt gibt es Anwendungsbereiche, in denen humanoide Roboter sinnvoll sind, etwa die Hotelrezeption oder ein Bordell. Andere Bereiche eignen sich nicht oder nur bedingt. So muss der Pakethersteller nicht von seiner maschinellen Kopie ersetzt werden – es genügt ein kleiner, abstrakt gestalteter Roboter. Dass dieser dann zur Stolperfalle werden kann, ist ein anderes Thema. Der Beitrag, in dem Oliver Bendel zu Wort kommt, geht auf Sophia von Hanson Robotics und die Frage der Gestaltung von Robotern ein. Er kann hier aufgerufen werden.

Abb.: Sollen Roboter humanoid sein?

Haben Maschinen Bewusstsein?

VRODO hat ein Interview mit dem Roboterphilosophen, Informations- und Maschinenethiker Oliver Bendel geführt. Es ging um moralische Maschinen und am Rande auch um die Frage, ob Maschinen eines Tages Bewusstsein oder Selbstbewusstsein haben können. Für Oliver Bendel gehört zum Bewusstsein, dass eine innere Stimme ausruft: Ah, das ist ja die Welt! Diese innere Stimme kann seiner Meinung auch ein Tier haben. Jeder Igel, jede Kröte hat Bewusstsein. Zum Selbstbewusstsein gehört, dass die innere Stimme ausruft: Ah, das bin ja ich! Ein Affe hat Selbstbewusstsein. Der Roboterphilosoph denkt nicht, dass man ein echtes Bewusstsein von Maschinen wird schaffen können. Auf jeden Fall werde der Roboter nie mit seiner inneren Stimme ausrufen: Ah, das bin ja ich, der Roboter! „I, Robot“ – das sei Science-Fiction. Die Forschung über maschinelles Bewusstsein hält Oliver Bendel dennoch für wichtig. Bei einem der Symposien der AAAI Spring Symposia an der Stanford University wird es um dieses Thema gehen. Das Interview wurde von Maximilan Schreiner geführt und kann über the-decoder.de/was-ein-roboterphilosoph-ueber-maschinenmoral-denkt/ nachgelesen werden.

Abb.: Menschen haben Bewusstsein

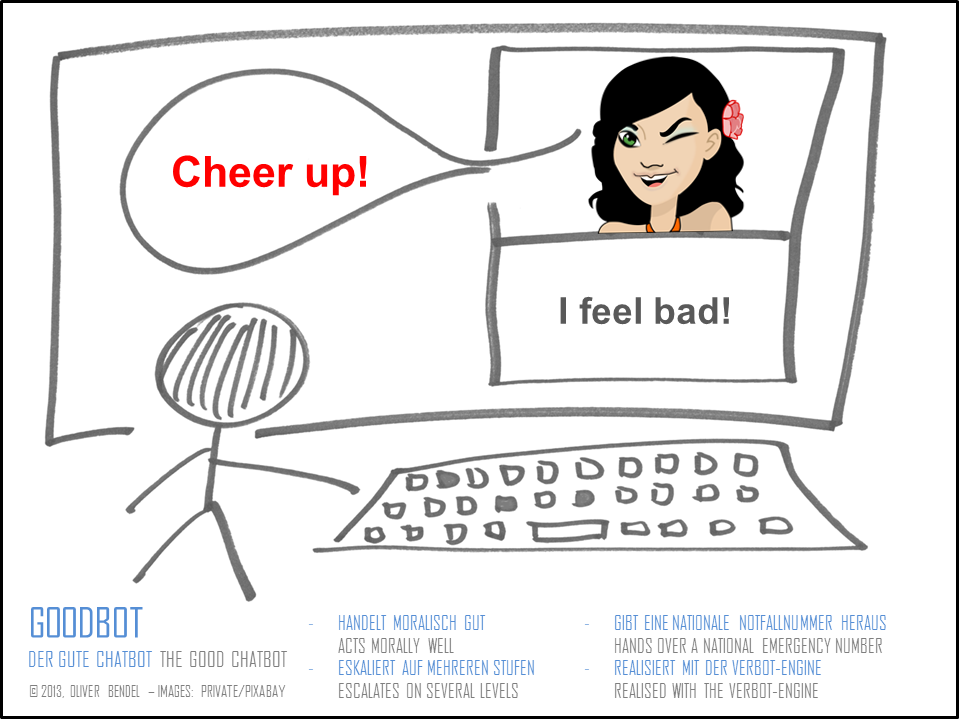

Das BESTBOT-Projekt in den Medien

Der BESTBOT wurde in mehreren Medien thematisiert. In der ICTkommunikation vom 15. August 2018 war zu lesen: „Wie der Liebot ist der Bestbot ein vernetztes System, das z.B. Suchmaschinen und Lexika anzapft. Der Bestbot analysiert die Texteingaben des Users u.a. mit textbasierter Emotionserkennungssoftware. Zugleich wird Gesichtserkennung eingesetzt, wiederum mit Emotionserkennung. Wenn der Benutzer etwa angibt, dass es ihm gut geht, sein Gesicht aber anderes verrät, spricht der Chatbot diese Diskrepanz an.“ VRODO titelte am 10. September 2018 mit „Das Chatbot-Dilemma: Kann eine Maschine moralisch sein?“ und schrieb im Teaser: „Die Interaktion zwischen Mensch und Computer ist längst eine Sache der Moral, beispielsweise beim Tracking von Klicks. Zukünftige Mensch-Maschine-Schnittstellen setzen da noch etwas drauf: Sprache kann analysiert, das Gesicht gescannt und eine Bewegung registriert werden. Das verschärft das moralische Spannungsfeld.“ Die Zeitschrift hatte den BESTBOT getestet und ging ausführlich auf das System ein. Oliver Bendel, der Erfinder des Chatbots, ist der Meinung, dass sich in der moralischen Maschine eine unmoralische versteckt, nämlich eine, die die Freiheit des Benutzers bedroht.

Abb.: Versteckt sich in der moralischen Maschine eine unmoralische?

Ethik der Algorithmen

Das Handelsblatt titelt am 26. August 2018 mit den Worten „Wenn Algorithmen den Menschen diskriminieren“. Im Teaser des Beitrags von Hannah Steinharter und Michael Maisch heißt es: „Die Finanzbranche setzt enorme Hoffnungen auf die künstliche Intelligenz. Aber die Herrschaft der Maschinen führt zu ernsten ethischen Problemen.“ Und im Haupttext: „Künstliche Intelligenz (KI) rechnet in der Finanzbranche nicht nur Versicherungsbeiträge aus. Mithilfe von Algorithmen überprüfen Banken und andere Finanzdienstleister die Kreditwürdigkeit ihrer Kunden, forschen nach Betrug und automatisieren quasi jeden Geschäftsbereich – von der Vermögensverwaltung bis zur Kontoeröffnung.“ (Handelsblatt, 26. August 2018) Befragt wurden zu dem Thema u.a. Raúl Rojas aus Berlin und Oliver Bendel aus Zürich. Der Artikel kann über www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/kuenstliche-intelligenz-wenn-algorithmen-den-menschen-diskriminieren/22949674.html abgerufen werden.

Abb.: Kredit erhalten

Considerations about Animal-friendly Machines

Wozu brauchen wir die Maschinenethik?

Im „Handbuch Maschinenethik“ ist im August 2018 der Beitrag „Wozu brauchen wir die Maschinenethik?“ von Oliver Bendel erschienen. Die Zusammenfassung: „Die Maschinenethik ist eine junge, dynamische Disziplin. Es ist einfach, ihren Gegenstand zu bestimmen, die Moral in der Maschine, und es fanden zahlreiche begriffliche Klärungen statt. Dennoch gibt es immer wieder Verwechslungen und Missverständnisse. Diese erinnern an die Diskussionen der ersten 40, 50 Jahre der Künstlichen Intelligenz. Dieser wurde vorgehalten, keine Fortschritte zu erzielen, ihr wurde vorgeworfen, dass Systeme nicht intelligent sein können, und es wurde von manchen nicht realisiert oder akzeptiert, dass man metaphorisch oder intentional sprechen kann, mit in die Zukunft gerichteten Absichten. Der vorliegende Beitrag will Grundlagen der Maschinenethik erarbeiten, ohne andere Grundlagenartikel und -bücher nachzuzeichnen und zusammenzufassen. Vielmehr wird, nachdem der Begriff der Maschinenethik erörtert wurde, die Frage beantwortet, warum wir eine solche Disziplin brauchen, zunächst aus philosophischer, dann aus praktischer Perspektive.“ Die Beiträge des von Oliver Bendel herausgegebenen Springer-Handbuchs erscheinen laufend und werden über link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-658-17484-2 aufgeführt.

Abb.: Wie wird die Entscheidung ausfallen?

Herausgeberband zu Robotern in der Pflege

Das Buch „Pflegeroboter“, herausgegeben von Oliver Bendel, bündelt technische, wirtschaftliche, medizinische und ethische Reflexionen über Pflegeroboter. „Pflegeroboter, im Moment noch mehrheitlich Prototypen, unterstützen oder ersetzen menschliche Pflegekräfte bzw. Betreuer. Sie bringen Kranken und Alten die benötigten Medikamente und Nahrungsmittel, helfen beim Hinlegen und Aufrichten oder alarmieren den Notdienst. Vorteile von Pflegerobotern sind durchgehende Verwendbarkeit und gleichbleibende Qualität der Dienstleistung. Nachteile sind Kostenintensität (bei möglicher Amortisation) und Komplexität der Anforderungen. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Oliver Bendel trafen sich im September 2017 Vertreter verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen im Rahmen eines Ladenburger Diskurses der Daimler und Benz Stiftung, um über den aktuellen und künftigen Einsatz von Pflegerobotern zu sprechen und Forschungspotenziale zu identifizieren. Die Autoren gehen in ihren Beiträgen auch Fragen aus Wirtschafts-, Medizin- und Informationsethik nach: Wer trägt die Verantwortung bei einer fehlerhaften Betreuung und Versorgung durch die Maschine? Inwieweit kann diese die persönliche und informationelle Autonomie des Patienten unterstützen oder gefährden? Ist der Roboter eine Entlastung oder ein Konkurrent für Pflegekräfte? Antworten müssen von Wissenschaft und Gesellschaft gefunden werden.“ (Information Springer) Das Buch kommt im November 2018 in gedruckter Form und als Open-Access-Ausgabe heraus. Weitere Informationen über www.springer.com/de/book/9783658226978. Zur Verfügung steht auch ein Flyer.

Abb.: Im Alter sind oft Betreuung und Pflege notwendig

Sprechende Maschinen aus ethischer Sicht

„Keywords wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Big Data sind in aller Munde. Der Versicherungs- und Bankenmarkt steht unter ständiger Veränderung, Rahmenbedingungen ändern sich rapide und eine optimale Kundenbindung gewinnt zunehmend an Bedeutung. Doch worauf dürfen – und müssen – wir uns zukünftig einstellen?“ (Einladung APRIL) Über diese und weitere Themen wird beim diesjährigen APRIL-Praxisforum in München am 26. September 2018 diskutiert. Die Keynote von Oliver Bendel aus Zürich trägt den Titel „Im Dialog mit Maschinen“. Ob iPal, Pepper oder Lio – viele Roboter verstehen uns und sprechen mit uns. Virtuelle Assistenten wie Siri und Cortana belauschen uns und klingen immer menschenähnlicher. Alexa kann dank SSML inzwischen flüstern. Mit SSML kann man grundsätzlich in die Stimme eingreifen, sie höher und tiefer, jünger und älter machen, sie zufrieden und unsicher klingen lassen. Bei Google Duplex wurde zudem die Sprechweise angepasst, wurden Unterbrechungen und Ähs eingebaut. Was ist der technische Stand bei der Sprachsynthese, was ist aus ethischer Sicht anzumerken? Auf solche Fragen gibt Oliver Bendel Antworten. Weitere Informationen über www.april.de/index.php?id=124.

Abb.: Alexa spricht mit uns

Das BESTBOT-Projekt

An der Hochschule für Wirtschaft FHNW wurde von März bis August 2018 der BESTBOT entwickelt. Vorgängerprojekte waren der GOODBOT (2013) und der LIEBOT (2016). Prof. Dr. Oliver Bendel forscht seit einigen Jahren in der jungen Disziplin der Maschinenethik. Diese bringt in Zusammenarbeit mit Robotik und Künstlicher Intelligenz (KI) moralische Maschinen hervor. Anfang 2018 stellte Bendel an der Stanford University im Rahmen einer KI-Konferenz sein Paper „From GOODBOT to BESTBOT“ vor, das die Grundlage für das BESTBOT-Projekt legte. David Studer programmierte den Chatbot in Java. Zudem verwendete er JavaScript, HTML und CSS. In technischen Fragen stand ihm Prof. Dr. Bradley Richards zur Seite. Wie der LIEBOT ist der BESTBOT ein vernetztes System, das Suchmaschinen und Lexika benutzt. Er analysiert die Texteingaben des Benutzers mit textbasierter Emotionserkennungssoftware. Zugleich wird Gesichtserkennung eingesetzt, wiederum mit Emotionserkennung. Wenn der Benutzer zum Beispiel angibt, dass es ihm gut geht, sein Gesicht aber anderes verrät, spricht der Chatbot diesen Widerspruch an. Dieser erkennt sowohl kleine als auch große Sorgen. Wie der GOODBOT kann der BESTBOT über mehrere Ebenen eskalieren und eine passende Notfallnummer herausgeben. Wie sein Vorgänger macht er deutlich, dass er nur eine Maschine ist. Besonders ist auch, dass er bei Tatsachenbehauptungen die Quelle angibt. Der BESTBOT wird 2019 auf Konferenzen vorgestellt.

Abb.: Der BESTBOT identifiziert Probleme mit Hilfe von Emotionserkennung

Der Roboter im Restaurant

Die Bedienung, der Kellner, der Ober, die Serviertochter, sie alle haben einen harten Job und verdienen wenig Geld. In Zukunft haben sie vielleicht gar keinen Job mehr. Serviceroboter wie Küchenroboter und Roboterküchen sind bereits Realität, Bedienungsroboter auf dem Vormarsch. Florian Rötzer von Telepolis schreibt am 7. August 2018: „Bedienungen in Restaurants verdienen nicht viel. Gleichwohl werden sie womöglich eine der Berufsgruppen sein, die am schnellsten von Roboter verdrängt werden. Und das nicht nur in den reichen Ländern. In China hat Alibaba bereits Restaurants in Hema-Supermärkten unter dem Namen Robot.He eröffnet, in denen Roboter das Essen zum Tisch oder in die Nähe des Tisches bringen. Und der Rivale JD.com will ganz schnell, bis 2020, 1000 vollautomatische Restaurants in China eröffnen.“ (Telepolis, 7. August 2018) Für Wirtschafts-, Informations- und Maschinenethik ergeben sich interessante Fragestellungen in Bezug auf den Einsatz, die Gestaltung und die Stimme. Ob der moralische Bedienungsroboter dem Gast das Kalbsschnitzel verweigern und Kartoffelpüree mit Erbsen empfehlen soll, ist noch zu diskutieren.

Abb.: Heute nur Erbsen

Chatbots als Artefakte der Maschinenethik

Ende August 2018 erscheint das Buch „Talk with the Bots: Gesprächsroboter und Social Bots im Diskurs“, herausgegeben von Theo Hug und Günther Pallaver, bei innsbruck university press. Autorinnen und Autoren sind u.a. Timo Kaerlein, Netaya Lotze, Andrea Knaut und Oliver Bendel. Sie alle trugen beim „Medientag 2017“ der Universität Innsbruck vor, der in dem Buch verarbeitet wird. Der Beitrag von Oliver Bendel trägt den Titel „Chatbots als Artefakte der Maschinenethik“. Die Zusammenfassung: „Chatbots stehen auf Websites und über Instant Messengers zur Verfügung. Sie dienen Beratung und Unterhaltung. Die Maschinenethik, eine junge, dynamische Disziplin, hat die Moral von Maschinen zum Gegenstand. Der Beitrag gibt einen Überblick über Chatbot-Projekte, die von 2013 bis 2018 im Kontext der Maschinenethik an der Hochschule für Wirtschaft FHNW entstanden sind und die den GOODBOT, den LIEBOT und den BESTBOT als einfache moralische Maschinen hervorgebracht haben. Es wird dargelegt, welche Potenziale und welche Vor- bzw. Nachteile die Umsetzung dieser Artefakte in der Maschinenethik und darüber hinaus hat. Am Rande wird die Disziplin der Informationsethik angesprochen.“ Weitere Informationen über www.uibk.ac.at/iup/buecher/9783903187290.html.

Abb.: Mit dem GOODBOT-Projekt fing alles an

McMullen will be Keynote Speaker at LSR 2018

The „4th International Congress on Love and Sex with Robots“ will be held at the University of Montana, Missoula, in the United States on 6-7 December 2018. In 2016 and 2017, the scientists met in London to discuss this topic. Matt McMullen will be the keynote speaker this year. He is CEO of Realbotix, „is the artist and design director for the company, and brought the core Realbotix team together“. „He started Abyss Creations, the manufacturer of Realdoll, out of his garage in 1997. For the past 20 years he has been creating ‚The World’s Finest Love Dolls‘, as well as undertaking multiple custom projects along the way. McMullen’s dolls have popped up on more than 20 television shows and also co-starred in 10 films. Now, he focuses on integrating cutting edge technology with silicone doll artistry and believes that AI driven robots can become companions and partners to human beings, and can connect with us in ways that are often overlooked when considering these technologies.“ (Website LSR 2018) Further information is available via loveandsexwithrobots.org.

Fig.: Love dolls are becoming more and more human-like

Roboter lieben Arbeit

Roboter lieben Arbeit. Zumindest sind sie dafür gemacht. Sie unterstützen und ersetzen uns in der Arbeitswelt. In der Industrie, in Produktion und Logistik, sind neue Typen anzutreffen. Co-Robots nehmen uns anstrengende, gefährliche und langweilige Tätigkeiten ab. Sie kommen uns dabei sehr nahe, ganz anders als die alten Industrieroboter, die in den Käfigen sitzen. Serviceroboter verbreiten sich in allen möglichen Bereichen. Als Sicherheitsroboter, verbunden mit Systemen der Künstlichen Intelligenz (KI), überwachen sie das Betriebsgelände oder das Einkaufszentrum und melden Verdächtiges an eine Zentrale, als Pflege- und Therapieroboter kümmern sie sich zusammen mit Fachpersonal um Kranke und Alte. In all diesen Fällen sind noch Arbeitskräfte vorhanden. Aber das kann sich in Zukunft ändern. Die Liebe der Roboter zur Arbeit ist so groß, dass sie sie für sich haben wollen. Es stellen sich Fragen aus der Sicht der Ethik, mit Blick auf persönliche und informationelle Autonomie sowie auf Arbeitslosigkeit, und aus Politik und Gesellschaft erschallen Rufe nach einer Robotersteuer und nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Prof. Dr. Oliver Bendel stellt in seiner Keynote „Das automatische Verschwinden der menschlichen Arbeit“ im Stadthaus Ulm am 25. Oktober 2018 die Veränderungen in der Arbeitswelt durch Roboter und KI-Systeme vor und diskutiert sie aus unterschiedlichen Perspektiven. Weitere Informationen über www.vdi-ulm.de/schwerpunkte/forum-technik-und-gesellschaft/.

Abb.: Roboter sind Werkzeuge und benutzen Werkzeuge

In Love with Azuma

The Gatebox was given to some persons and institutions in Japan some time ago. The company announced at the end of July 2018 that it is now going into series production. In fact, it is possible to order on the website the machine that resembles a coffee machine. The anime girl Azuma Hikari lives in a glass „coffee pot“. She is a hologram connected to a dialogue system and an AI system. She communicates with her owner even when he is out and about (by sending messages to his smartphone) and learns. SRF visited a young man who lives with the Gatebox. „I love my wife,“ Kondo Akihiko is quoted. The station writes: „He can’t hug or kiss her. The Japanese guy is with a hologram.“ (SRF) Anyone who thinks that the love for manga and anime girls is a purely Japanese phenomenon is mistaken. In Dortmund’s BorDoll (from „Bordell“ and „Doll“ or „Love Doll“) the corresponding love dolls are in high demand. Here, too, it is young men shy of real girls who have developed a desire in the tradition of Pygmalion. Akihiko Kondo dreams that one day he can go out into the world with Azuma Hikari and hold her hand. But it’s a long way to go, and the anime girl will still need her little prison for a long time.

Fig.: In love with an anime girl